Lewisbass是一間專門協助第三方現場標籤評估與SEMI S2/S8評估的專責機構,20多年專業機械檢測,為您把關設備使用與出口的所有檢驗項目。

美規現場評估標誌(UL NFPA ANSI....)服務範圍:

.電氣測試

.接線

.過流保護

.鎖定/掛牌

.標籤

.EMO測試

.其他危害

服務示範影片如下:

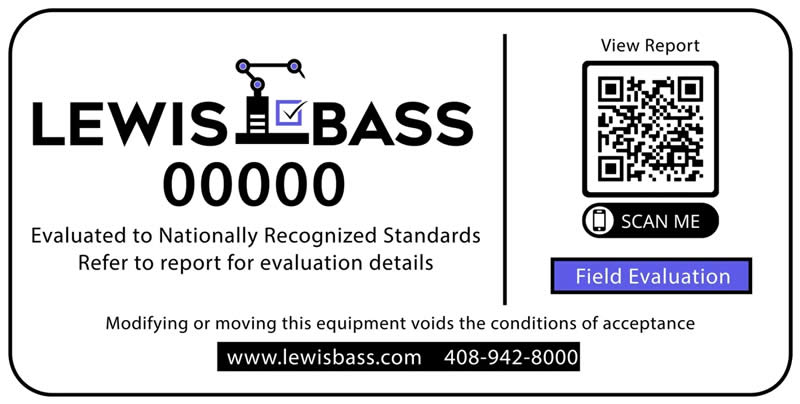

當驗證通過後,會賦予該設備國際驗證的貼紙標籤

將可以強化工業製造商、研發和醫療設備的進出口要求,透過Lewisbass臺灣辦事處的服務,我們以具有成本效益和最大限度地減少完成檢查和向城市提交報告的時間,這樣您就可以啟動和運行設備。

SEMI S2/S8評估服務範圍:

.提供給用戶的文件

.危險警告標籤

.安全聯鎖系統

.緊急停機

.電氣設計

.防火

.加熱化學浴

.人體工程學和人為因素

.危險能量隔離

.機械設計

.抗震保護

.自動化材料處理機

.環境因素

.排氣通風

.化學品

.電離輻射

.非電離輻射和場

.激光

.聲壓級

.相關文件

服務示範影片如下:

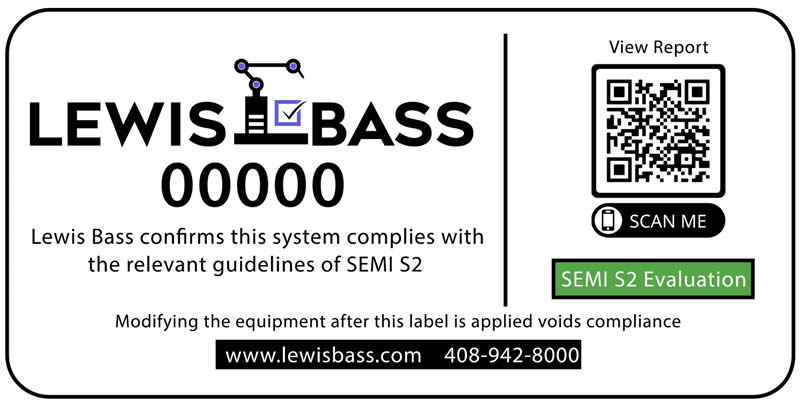

當驗證通過後,會賦予該設備SEMI S2/S8證證標籤

將可以強化工業製造商、研發和醫療設備的對於提高工人的安全性和生產力的相關認證,並確保最大限度地減少與相關的重複性傷害。

透過Lewisbass臺灣辦事處的努力,提供企業最專業的驗證設備服務

無論您需要第三方現場安全標籤、SEMI S2/S8、CE 標誌、安全還是電氣設計諮詢服務,Lewis Bass 都能給予最妥善的檢測細節。

我們的特色

1.嚴格遵守各國法規限制,並給予專業建議

2.經驗豐富,各種設備皆可以提供安全檢測

3.輔導產業最多:工程機具、醫療器材、食品加工等

4.檢驗報告最完整:相關報告鉅細靡遺,並協助您改善相關設備

5.檢測速度最快:具有10年以上檢測經驗:讓你不再為出口時程煩惱,快速為您檢驗所有細節

6.專業第三方評估:幫您審查設備參數以利符合各國進口法規

知名服務企業:

聯繫電話:04-2359-8093

email:info@lewisbass.com.tw

地址: 40755臺中市西屯區臺灣大道四段771號7樓

| LE11VDV155CEV |

臺南SEMI認證公司推薦SEMI S2 報告是半導體與光電工藝設備交付最終使用者時必不可少的一份EHS技術檔。如果把設備比作一位元員工,那麼SEMI S2報告就是這位員工的入職體檢報告。不同體檢中心出具的報告樣式或許不同,但其中所包含的健康資訊應該是全面與可靠的。

SEMI S2報告的品質直接影響設備的交付,是所有製造商極為重視的一套技術文檔。 新竹標籤安全評估公司推薦

如何評價一份SEMI S2報告的優劣 臺中EMO測試半導體製程設備輔導推薦

很簡單,報告需要符合SEMI S27標準的要求。 高雄美規現場評估標誌半導體檢測公司推薦

無論你是正在考慮進行設備SEMI S2認證的設備製造商,還是打算購置設備的終端使用者,對一份SEMI S2 報告的結構和所應包含資訊的瞭解是最基本要求。

(1) 首先,還是要從SMEI S2標準說起。 臺北鎖定/掛牌認證服務公司推薦

雖然我們習慣說SEMI S2 報告,但SEMI S2僅是一份綱領性標準,其內容大量引用其他S系列標準。換句話說,SEMI S2是一個代稱,真正應用於報告過程中的是SEMI S系列標準族。

SEMI S 系列標準是一個標準族,其以S2 為核心,指向S1-S30: 臺南標籤認證顧問公司推薦

SEMI S2標準分為28個章節,每個章節會對半導體設備的特定風險領域提出綱領性質的要求和建議。而更加具體的說明則一般會指向一份相關的 SEMI S標準。

SEMI S2報告是一份根據不同設備的風險評估而選擇使用全部適用SEMI S系列標準的完整報告。若報告中缺少應引用而未引用的標準,那這份報告勢必是不完整的。

而且除SEMI S系列標準外,S2 報告過程中還會根據設備的風險評估結果參考使用大量國際標準,如:

盡可能識別風險、降低或消除風險是SEMI S2的一項重要功能。標準使用上的遺漏或缺失會埋下安全隱患,造成不可接受的風險。

然而,受協力廠商機構技術實力以及經驗欠缺的影響,這種事情時有發生。

(2)理解了標準的選擇和應用,我們再看一下SEMI S27對報告的結構和主要內容是如何要求的。 臺北EMO測試認證服務公司推薦

a) 報告類型 臺北過流保護半導體設備認證

SEMI S2 報告一般會分為累計報告、最終報告2種類型。在獲得這兩類報告之前,往往還有一份過渡性質的報告——缺陷報告或差距報告。

缺陷報告一般是在設備結束初期設計、DEMO機型完成後,所出具的一種報告。這類報告會指出設備的大量缺陷,並配有圖片以及不符合描述等重要資訊。製造商需根據此報告進行設備整改。臺中美規現場評估標誌半導體通訊標準解決方案

千百年來,生活在雪域高原的藏民族與茶結下了不解之緣,堪稱嗜茶如命,他們同樣把茶融入了生命,融入了文化,還積累了豐富的飲茶經驗,創造了獨具特色的茶文化。 1 藏族民間有個諺語:“寧可三日無肉,不可一日無茶”,說的是,茶不僅是日常生活的必需品,更是高原生存的必備條件。古時西藏不產茶,茶葉何時進入西藏,尚無確證。古代漢語把茶叫“槚”,藏語時至今日還把茶叫“槚”。 藏族民間流傳著這樣一個故事。吐蕃松贊干布的曾孫都松芒布杰,繼位后得了一場重病,請了很多名醫都沒有醫治好。一天,他正在王宮里一籌莫展,一只口銜綠樹枝的飛鳥停在王宮的窗臺上。藏王十分驚奇,待鳥兒飛走后,派人取來樹枝仔細端詳,西藏高原從來沒有這樣的樹枝。他摘下一片綠葉,嚼在嘴里,滿口醇香,病也輕了許多。于是他派出使者四處尋找這種寶樹,最終被一位大臣在東方漢族地區的一個綠色密林中找到了。在一只聰明輕捷的馬鹿和一只穩重矯健的大象的幫助下,將寶樹運回雪域高原。都松芒布杰看到直挺挺的樹干、深綠的葉子,問:“這叫什么樹?”大臣回答:“漢地人叫槚,泡著喝能治小病,煮著喝能治大病”。這個故事記載于500年前出版的藏文典籍《甲帕伊倉》中,這與當代茶學家莊晚芳等人編著的《飲茶漫話》中的故事十分相似。這說明,茶葉最早不是用來生津止渴的飲品,而是用來治療疾病的良藥。 元代,藏族高僧塔巴杰中,30歲時,懷著一顆慈悲之心,以驚人的求知欲望,離開西藏前往巴蜀、滇南,一邊游覽名山大川、朝拜佛教名寺,一邊學習考察與藏民族息息相關的茶葉。他目光注視,心靈感知,親身體驗,掌握了大量有關茶葉的第一手資料。40歲后返回西藏,撰寫了藏族第一部茶經《甘露之海》。書中詳盡巧妙地介紹了茶之類、茶之具、茶之烹、茶之禮、茶之益,和陸羽的《茶經》有許多不謀而合處,是古代藏族傳播和發展茶文化的權威著作。 2 蜀滇是茶的發源地、生產地,與西藏相隔千萬里。但千山萬水、艱難險阻擋不住幾近狂熱的需求,被稱為黑色黃金的茶葉,從川滇源源不斷地進入青藏高原。 歷史上,中央王朝最初派往拉薩的官員,饋贈禮品多數是茶葉,茶成了不可多得的稀世珍品。隨著中原地區對馬匹需求的增大,出現了“茶馬互市”,藏族人趕著大批馬群,到邊州交換茶葉。后來,分散的貿易方式被官府統管起來,分別在蘭州、雅安等地,設置了十幾個茶馬交易中心,對茶馬價比、交易數量實行統一管制。 川茶最早進入西藏各地。當時茶馬交易中心的茶基本是蜀茶,隨著川蜀茶葉不斷運來,儲備茶的倉庫不斷擴建,茶馬交換的規模不斷擴大,茶葉從西藏王公貴族的獨享飲品,擴展到普通大眾的喜愛之物。中央政府隨之加強對西藏的管理,藏區的宗教領袖、土司頭人紛紛入朝覲見,授官職封爵位,他們進貢馬匹之外,還有紅花、麝香、氆氌等土特產品,得到的賞賜品除茶葉之外還有錦緞、絲綢、瓷器,獲得的大大多于進貢的。他們將不便攜帶運輸的物品在市場交換成茶葉,朝貢互市變為茶馬互市的另一種形式,鞏固了西藏地方和中央政府的臣屬關系。 滇川的茶商看到了西藏的茶葉市場,專門制作了運輸方便、形狀耐看、品質分級的茶葉,取名叫“邊茶”, 把茶葉囤積到固定市場,單純的茶馬交易變成了邊茶貿易。后來,西藏大的寺院、貴族、商戶,組織起龐大的騾馬運輸隊,越過積雪的高山、湍急的江河,在世界最艱難的路途上長途跋涉,把茶葉運回西藏。元明清三朝形成了從滇川到西藏的“茶業之路”“茶馬之路”“茶馬古道”等多條貿易通道。茶馬貿易興盛時,僅從拉薩到雅安的商隊,每年藏歷三月出發,少則百人千匹騾馬,多則千人萬匹騾馬,浩浩蕩蕩,風雨無阻,防著盜匪,風餐露宿,日復一日,年復一年,一趟來回約一年有余。內地商人,也看上了藏地藥材、皮毛、馬匹等特產,擅長經商的滇人趕著馬幫把茶、糖、銅器,運到拉薩,因往返路途太遠,就在西藏租商鋪、建客棧。滇茶有悠久的歷史,茶質得天獨厚,但烘焙技術較差,麗江的木氏土司,知道納西族和藏族同有嗜茶的習俗,在滇藏接壤的永勝、維西建立了茶馬互市貿易市場,鼓勵商人到西藏經營茶葉。 清初,納西族商人李悅經營以茶葉為主的滇藏貿易,成為著名富商,清末滇茶在西藏的銷量超過川茶,當時來往于麗江和拉薩的藏族商人馬幫1萬多匹,雙程運量約2000噸。可以說,茶是藏漢友誼的紐帶,也是藏漢團結的象征。近代,英國在連續入侵西藏時,看到茶是漢藏離不開的因素之一,策劃了印茶入藏的陰謀。他們以探險家的名義組織了馬隊,把印茶從印度的大吉嶺運到拉薩,途經錫金、亞東,只有十多天的路程。企圖用印茶壟斷西藏市場,截斷西藏與內地的聯系。印茶性熱苦澀,色澤又黑又濃,制作松軟易碎。藏族寧愿舍近求遠,再累再苦也要趕著馬幫到內地馱回漢茶。 3 雪域高原,巍峨壯麗,氣宇軒昂,是蒼穹下的凈土,是大地上的豐碑,令人無限神往。但是,要在這地勢高峻、氣候寒冷、空氣稀薄的地方,生存、生活、繁衍,一要有抵御高寒缺氧的身體素質,二要有迎接自然風險的生活智慧。藏族民謠:“茶是命,茶是血”,“人人離不開茶,天天離不開茶”,道出了生息在高原上的藏族對茶的需求。 遼闊美麗的藏北草原,海拔4500米,生活在這里的藏民,依靠天然牧場逐水草而居。他們生產的是高脂肪、高蛋白的牛羊肉、奶制品,生活中必須靠茶解膩、助消化。溝壑縱橫的藏南谷地,曾是西藏農業文明的發祥地,海拔3400米,他們種植高原特有的青稞,由青稞加工的糌粑是他們的主食。糌粑無論怎么食用,都離不開茶水相伴。在西藏,糌粑、酥油、牛羊肉和茶葉是飲食的四要素,也是生活的四要素。 藏民族把生存當做文化,把生活當作藝術。藏族文化表現在融入內心的修養、無需提醒的自覺、約束行為的自由、養成習慣的善良,在日常表現出來的是豪放、誠實、熱情。風情習俗是民族文化的標識和徽記,西藏茶文化折射出民族生存繁衍中的心理、性格和風情特征。 藏胞家如果進來一個陌生人,首先敬你一杯色澤淡黃、香氣撲鼻的酥油茶;如果你是來做客,還要給你獻上一條潔白的哈達。親友出門遠行,一家人或全村人提著酥油茶前來送行,獻上一條哈達,喝上三杯酥油茶,一路吉祥如意。婚姻中從男方家提親、擇日訂婚,到迎接新娘、舉行婚禮,缺了茶酒哈達一事無成。起居禮俗中,建房奠基,破土動工,上梁立柱,封頂竣工,喬遷之喜,茶酒哈達是必須的物品。新起灶,點火煮的第一鍋是茶;搬新房,先入屋的第一件物品是茶;求貴人幫忙,要送的禮物首選是茶;每逢藏歷新年,在佛龕前擺放的是茶、鹽和酥油。 藏族還把茶葉當作圣物,新塑的佛像,裝藏時除了金銀珠寶、五谷圣物,還必須有茶;藏民家里的積福箱,除了家族歷史相傳的寶物,還要裝上一塊茶葉。藏族把茶和鹽比喻為友誼和愛情的象征,有一首歌唱道:“來自漢地的茶,來自藏北的鹽,在酥油桶內相聚,融合而成的酥油茶,芳香又甜蜜,那是圓滿俱佳的姻緣。”300年前,一位高僧寫了一篇頌茶詞:“茶是人類的救星,以節省自己的時間,延長人的生命,人與人相互照顧,茶與水需要融合,最好的水在最高處,茶葉越過千萬山,要與碧水結緣分。”在草原放牧的,田野里耕種的,商道上趕馬的,山路上朝佛的,到了午時,搬來三塊石頭,支起大小茶鍋,舀上清泉溪水,煽起皮風袋,茶氣飄四方,人們開始圍著茶鍋席地而坐,談笑風生。這是一道亮麗的高原風景,無不滲透著茶文化的精神享受,即便這種簡易的熬茶,它的水源選擇、煮茶火候、石灶方位都是精心籌劃過的。這時煮茶講究的是火候要夠,柴煙要高,茶沫要足,茶氣要濃。 4 藏族人除了白天騎在馬上、夜里睡在床上之外,都和茶在一起。從外地到西藏旅行的人,無論在農村、牧區或城鎮,隨處都能看到茶的身影、聞到茶的飄香。除了酥油茶,城鎮最盛行的是甜茶。鍋里煮上紅茶粉,要看色澤變金黃,加進牛奶看濃度,不稠不淡再加糖。上世紀80年代初,拉薩人口不到5萬,城里的甜茶館就有100多家,進了茶室,人人一律平等。這里的客人喝茶,好像讀詩、品畫,又像是談心、辯論。這里是新聞中心,國事家事,世態人生,正史野史,悲歡離合;這里又是交易中心,察貨驗貨,討價還價,玩笑逗樂,無拘無束。鄰里不和睦,朋友有隔閡,到茶館喝上半天茶,仇怨煙消云散,重歸于好,握手言歡。有句古話:不能敬我以茶,還之以水。 “能行千里的好馬,必須配上金鞍,來自漢地的好茶,必須盛在玉碗。”藏族人除了住房,最講究的是茶具,茶鍋茶桶,茶壺茶碗,號稱四大茶具。造型美觀的銅鍋,輕巧方便的鋁鍋,精致光亮的陶鍋,熬出醇香的清茶。 最小的鋁鍋能裝一升水,煮出的茶夠兩個人喝。最大的銅鍋口徑兩米寬,深度1.8米,熊熊火焰燒開滾燙的開水,十多斤的磚茶放入水中,熬成琥珀色的茶湯,可供千人飲用。據估計,這樣的茶鍋在西藏的哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺和青海的塔爾寺,有數十個。茶桶是酥油茶的加工工具,茶湯、酥油在桶內攪拌而成酥油茶。紅樺木、青栗木、核桃木是制作茶桶的首選材料,不易開裂,適合當地干燥的氣候。藏北普通牧民家使用的常常是簡易的竹筒,粗壯的主干,打通竹節便能成為酥油桶。至于茶壺茶碗,最高檔的是金杯銀壺、銀杯金壺,普通的是銅壺鋁壺、玉碗瓷瓶。我在布達拉宮看到的最早的瓷茶碗圖案是:鳥兒銜茶、金鹿背茶、長壽羅漢。藏地最普通的茶具是木碗。藏族人喝茶,最講究的是夫妻不共碗,子女不共碗,每人一個木碗,人走碗隨,形影不離。百年前,上至官界要人,下至街頭乞丐,都隨身帶著喝茶的木碗。拉薩的達官顯貴腰上掛著兩樣物品,一邊是碗,用來喝茶的;一邊是小刀,用來吃肉的。緞制的碗套從七品到三品式樣不同、做工不同,從碗套可以識別官階,每次開會或辦公,不管急事緩情,首先不慌不忙地從自己的碗套里拿出木碗,從從容容地喝上三碗酥油茶。 拉薩四周的大寺院,各自的茶碗形狀也不相同,哲蚌寺的是缽式茶碗,甘丹寺的是梯式茶碗,蒼古尼姑寺的是平底茶碗,看茶碗就知道是哪個寺的僧人。伴隨著藏地飲茶的歷史進程,飲用不燙嘴、盛茶不變味的木碗,成為外出時的必備之物。現在木碗的制作越來越精美,式樣越來越華麗,推動了西藏工藝品的發展。一些藏族的說唱藝人,也有自己專用的木制茶碗,小的大如羊頭,大的幾乎和牛頭相等,一個五磅熱水瓶的酥油茶全倒進去還裝不滿。近代西藏最好的木碗來自藏南措那達旺鎮,那木碗薄如瓷碗,輕如紙杯,綿如薄鋁,是用碩大的樹瘤拋光打磨做出來的,看木頭的紋路能分出木碗等級,當年一個貓眼紋、磷火紋的木碗價值七八頭牦牛。新生兒起名之后,老人就送一個木碗喝茶用;老人凌晨起床,主婦把盛滿酥油茶的木碗端到床前;老人離開人世,家人把他盛滿茶葉和食品的木碗拋進江河。 我在云南已經生活了16年,以虔誠的心朝覲過六大茶山。古老的茶樹一到春天,繁茂著自己青春的枝葉,茂葉風聲瑟瑟,緊枝月影重重。新建的茶山,一棵棵茶樹一個挨著一個,排成一條條綠色的彩帶、一層層綠色的波紋,溫柔恬靜。我也走過茶馬古道,一條條蜿蜒于群山間的古道,用光滑的青石鋪筑,石塊、石條、石板,百里、千里、萬里,石路像一條不見首尾的巨蟒,臥伏于起伏連綿的崇山峻嶺中。這條路有時像懸在半空中的棧道,有時像直通天上的云梯,有時像穿越峭壁的羊腸小道。 茶是歷史,路是歷史,歷史是人類進步發展的記錄。我的生命在一個艱險的空間,勇敢闖沖過,靠的可能就是這條歷史的路。 >>>更多美文:人生隨筆

人越老越容易懷舊,仿佛懷舊情結日益濃厚。按理說,到了我現在這個年紀,論及初戀還真有那么一點兒不好意思。可是近來,不知何故,淡忘了很久很久的初戀,竟然會偶爾泛上心頭,讓人回味想念。 初戀是什么?初戀是愛情之樹綻放的第一枝花蕾,永遠那么鮮艷,永遠那么清新,永遠那么含蓄;初戀是一幅永不褪色的美麗圖畫,永遠那么單純,永遠那么美好,永遠那么難忘。 初戀也許是人生第一次不那么世俗勢利的戀愛,也許是愛情小樹上綻出的第一朵含苞欲放的單相思,也許只是彼此間朦朦朧朧的戀情。不管怎樣,它的確是青少年男女之間第一次產生的戀情。雖然它可能只是曇花一現,或許不曾綻開就枯萎消失,但是畢竟是發生過的感情,而且是那么純真的、發自內心的情感,不世俗,無功利,值得珍愛,令人銘記。 說到我的初戀,其實并未真正意義上的戀愛,只是一廂情愿的暗戀罷了,也沒有什么好說的。但是,它畢竟還算是我的初戀吧,給我留下了少許的回憶和念想。初戀的她,在當時的我看來就是心目中的女神吧,像月亮一樣婉約動人。因而,常常讓我不自覺的憧憬愛情,向往未來。有時候,還會情不自禁地想入非非,去設想未來美好的愛情生活;有時候,還真的美夢成真,在夢境中實現了渴求已久的愛情。但是,一切都是鏡中花、水中月,可望而不可即。仿佛陽光下的肥皂泡,轉瞬就消失得無蹤無影。 我的初戀,準確地說,是我愛情的萌芽。可就是初戀時光,在我的心田里暗暗種下了一粒愛情的種子。短命,也許是初戀的特征吧。初戀不幸夭折,雖說難受過,痛苦過,但我會堅強地再次播種愛情,讓愛情之樹枝葉繁茂,永葆青春。 細想起來,初戀也沒有什么,不必太在意。試想,初戀成功的幾率有多大?能夠結出愛情果實的,大約寥寥無幾,少之又少。絕大多數初戀都是短命的,其中原因很多,不必細究。如果初戀真的修成正果,未來愛情也未必那么順利,那么美滿如意。美滿的愛情,可心的愛人,真的可遇而不可求。世上的許多事情,不是刻苦努力、執著追求所能辦得到的,一切還是隨緣些,想開些好啊。 人們說,戀愛不成友情在,但實際上有很多時候,戀愛不成連朋友也做不成,如同陌路者不在少數。即使還能繼續做朋友,也未免沒有尷尬的時候,或者說友情也會摻水分。 愛情本應該是無條件的投降,心甘情愿的付出,而世俗化的愛情總是那么庸俗,那么勢利。更有甚者,假借愛情之名,行拐騙玩弄異性之實,實在是玷污了高雅圣潔的愛情,可惡可恨之極! 人之初戀,應該是相當感性的兩情相悅,異性相吸,情不自禁的想念,縈繞心頭的牽掛。然而處在滾滾紅塵中的蕓蕓眾生,誰人又能免俗脫俗呢?或多或少會沾染些許世俗功利的東西,影響甚至破壞了純真美好的愛情。當然,如果過于單純天真,也容易被人蒙騙欺侮。常聽說,人一旦戀愛智商就會降至零,大概說的就是這種情形。愛情,在現實社會里它不是一個純粹的東西,必然會摻些雜質在里面,如同合金。愛情這個東西,不能全憑感性,感情用事,也不能過于理性,太理智了,應該是感性與理性的和諧統一。我以為,權衡愛情的比例,六分感性四分理性比較適宜。 但愿我能始終保持一份年輕的心,即使外表滄桑,內心依然年輕火熱。但愿我還能繼續寫下有關初戀、有關愛情之類的小品文。祝愿天下有情人皆成眷屬!祝愿所有初戀都能美夢成真! >>>更多美文:愛情散文

公園里散落著幾處人工湖。有風乍起,粼粼的水波像細碎的銀子,連同岸邊如煙的柳,宛如一幅動態的水墨;若是無風,藍天白云倒映在湖面,又成了靜默的油畫。水元素的加入,使整個公園都靈動起來,人們都說這里有塞外江南的韻味。 我愛的那片湖,坐落在清幽的林間。面積不大,沒有小舟蕩起雙槳,也沒有蜻蜓立于小荷之上,只有一叢叢葦草在湖面搖曳;湖畔,偶爾可見幾株馬蓮,開著淡藍的小花;俯首是清清的水面,仰頭是綠綠的枝葉一切看起來是那么和諧自然,視覺舒服,內心也熨帖。佇立湖畔,清晨看旭日東升,黃昏送夕陽西沉,時間就像長了腳一樣,你能感受到它一直靜悄悄地走著,卻不覺得悲情。我把她想像成柴可夫斯基的天鵝湖,耳畔便有了雙簧管的柔情和大提琴的傷感;我把她想象成一望無際的措溫波,眼前便有了“長云暗雪山,遙望玉門關”的蒼涼。 公園沒有了湖,便少了靈動,湖邊若是沒有亭,也似乎缺了生趣。畢竟,唐詩里有這樣的句子——“好是春風湖上亭,柳條藤蔓系離情”“蘇溪亭上草漫漫,誰倚東風十二闌”,水天相接,湖亭相伴,這才是傳統文化里絕美的意境。設計者和匠師們一定是考慮到了這一點,每片湖的周圍都有精心設計的亭,或大或小,姿態各異,成為公園里獨特的景觀。我的湖邊,亦有我的亭。沿著石砌的小徑,聞著野花的幽香,登上這座亭憑欄望去,遠近高低的綠色撲面而來,讓人神清氣爽,不覺忘卻諸多煩惱事,沉浸在這無邊的綠意里。 這亭,材質是古樸的原木,清漆,全然沒有北方園林大紅大綠帶來的視覺沖擊。陰雨天,滿眼的青蔥讓人不覺得枯燥,艷陽天,淡藍的湖水又能撫慰焦躁的心。湖畔漫步,亭中觀景,無論陰晴,都會有無限的歡悅,這就是人們常說感受“歲月靜好”的最佳去處吧?亭內有椅,也是清漆,可坐可臥,攜朋友聽風聲,一人獨往想心事,皆可。思緒又飛到遙遠的古時,洞庭湖上,岳陽樓寫不盡范仲淹“先天下之憂而憂”的家國情懷,醉翁亭書不完歐陽修“與民同樂”的政治追求,而清朝的張岱在寒冬的湖心亭豪飲亦成了文人墨客的佳話,浩蕩的洞庭湖,秀美的西湖也因為這樣的故事更增添了動人的色彩。那么,這亭,這看著歲月腳步淡然走過的亭,沐浴著四季風雨依然安靜的亭,也會因安放我的萬千思緒而成為難得的紅塵一隅吧? 若聽春花秋月語,必有如云似水心。看湖是湖,觀亭是亭,湖亭兩相望,默默不曾語。也許小徑的清風知道,也許林間的明月知道,我的湖我的亭相依,它們是有過頷首致意的。賞景如此,為人也應如此,守住一顆初心,淡看風月名利,與人和諧相處,努力過好自己喜歡的生活。 >>>更多美文:抒情散文

新竹接線認證顧問公司推薦

台北電氣測試半導體通訊標準解決方案 桃園SEMI S2認證公司推薦 新竹SEMI S8認證顧問公司推台中電氣測試半導體製程設備輔導推薦 桃園接線安全評估公司推薦 桃園接線半導體製程設備輔導推薦高雄過流保護驗證公司推薦 台中EMO測試驗證公司推薦 桃園接線檢驗公司推薦

留言列表

留言列表